5つのステップでかんたん理解【再生医療法と美容施術】

- UPDATE

近ごろクリニックの施術紹介などで、よく「再生医療」というワードを目にしませんか? そう、美容の世界でも人工物を用いる時代は終息、自己組織や細胞の活用がフィーチャーされているのです。すでに再生医療とうたわれる施術を受けている方も少なくないでしょう。しかし! その施術、本当に安全ですか?

自由診療でも、国の認めた施術という安全の目安があります。今回はそれを分かりやすいステップでご紹介します。

違法な再生医療でニュースになった美容施術

「臍帯血を無届けで使った11医療機関に、厚生労働省が再生医療の提供の一次停止を命令」。2017年6月、こんなニュースが報じられました。臍帯血には血液に関わる幹細胞が豊富に含まれています。これをがん治療や肌の若返り治療に使っていた医療機関が摘発されたのです。効果に関するエビデンスが少ないのに高額で提供されていたことも問題ですが、厚労省が動いた理由は「治療の提供計画が提出されていなかった」という点にあります。

そう、安全性を審査するため、再生医療に分類される治療を提供する場合は、正規の手順で治療の提供計画を提出することが法律で定められているのです。この事実、何人の方がご存知だったでしょうか?

ステップ1: 安全を守る取り組みを知ろう

再生医療も、最近は研究者だけのものではなくなりました。自由診療ではありますが、新しい治療やサービスがどんどん身近なものとして登場しています。喜ばしい一方で、過去には失明や死亡事故という悲しい事件もありました。その頃の日本は、再生医療の提供が”医師の裁量”で自由にでき、規制するものはなかったのです。そうした状況を正すべく施行されたのが、「再生医療等安全性確保法」。先の11クリニックの摘発は、この法律への違反に基づくものでした。

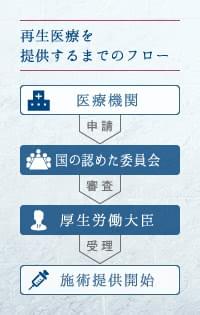

法律名を聞くと小難しく感じるかもしれませんが、平たく言えば、事故や健康被害が起こらないよう、再生医療の安全性を確保するルール。医療機関への規制を目的としています。この法律が施行されたのが、2014年11月。それ以降は、治療の提供計画が国の認めた委員会の審査を通過し、厚生労働大臣に受理されたクリニックだけに、再生医療の提供が許されているのです。

【再生医療の提供が許可された医療機関のリスト】

▷第二種再生医療等・治療に関する提供計画の受理一覧

▷第三種再生医療等・治療に関する提供計画の受理一覧

ステップ2: 代表的な美容施術

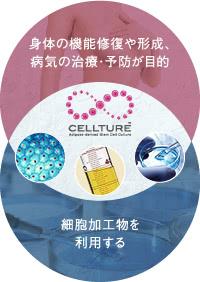

美容医療では、自己組織や細胞を活用した施術を「再生医療」とうたっていることがしばしばあります。でも本当は、再生医療の定義に当てはまるものでなければ「再生医療」という言葉は使えません。対象外となる医療技術も一部ありますが、再生医療の定義は下記の要件のどちらにも当てはまるものというのが前提です。

1:体の機能・構造の再建や修復や形成、もしくは病気の治療や予防が目的

2:細胞加工物を用いるもの

要件1の目的には、美容医療のほとんどの施術が該当するでしょう。大きく影響するのは要件2。当てはまる美容施術で代表的なものと言えば、次のような施術があげられます。

・線繊芽細胞の移植(肌の再生)

・セルチャー豊胸(脂肪幹細胞の培養)

・SVF(非培養幹細胞)豊胸、若返り術(CAL法含む)

・PRPやPPP

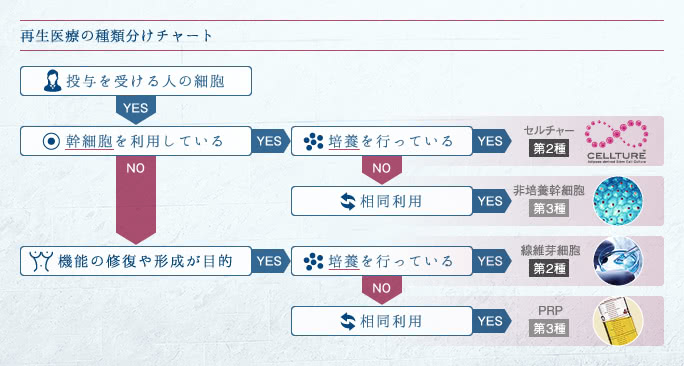

ステップ3: 種類は3つ

定義に当てはまる再生医療は、リスクに応じて3種類に分類されています。第1種は「ヒトに未実施など、高リスクなもの」で、iPS細胞など研究段階のものや臍帯血のように他人の細胞を利用する施術です。第2種は「すでに実施中など中リスクなもの」で、自分の細胞を増やすもので、すでに治療として提供されている施術。そして第3種は「リスクの低いもの」とされていて、自分の細胞を加工したものを指します。

美容医療における再生医療に話を戻してみましょう。THE CLINIC が提供するセルチャー豊胸は「培養を行っている」という点で第2種。SVF(非培養幹細胞)豊胸やSVF(非培養幹細胞)若返り術では、「幹細胞は利用するが、培養を行わない」「相同利用(役割は同じまま利用すること。例えば太ももの脂肪幹細胞を胸の脂肪へ利用するなど)」という点から第3種に。そしてPRPやPPPなどの血小板を利用した施術も、「幹細胞は利用しない」「身体の機能の修復や形成が目的」「相同利用」という点から第3種となります。

ステップ4: 違法なのに、なぜ手続きしないクリニックがある?

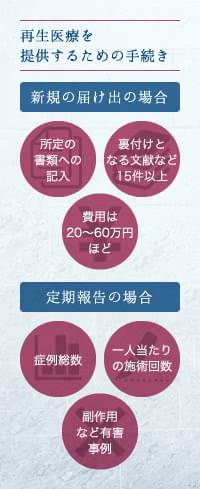

手続きと言っても、もちろん提出すれば即OKというわけにはいきません。再生医療での健康被害や事故を防ぐため、専門の委員会で細かくチェックされるのです。

たとえば、新規に施術提供をスタートしたいクリニックがあったとします。その場合、まず40項目以上の記入欄がある所定の書類に必要事項を記入。さらに裏付けとなる資料や文献などを15件ほど作成して添付します。これだけでも多大な労力と時間がかかりますが、これを国が認定した委員会に提出し、審査を受けます。もちろん、そこで不備を指摘されれば修正が必要。それを経て厚生労働大臣に受理されれば、晴れて施術を提供できるという仕組みです。並大抵の準備では通りません。

また、一度受理されればいいかと言うと、それも違います。委員会へ定期報告の義務があり、症例数に関しては総数から一人あたりに何回行ったかという細かいところまで、その他、副作用や有害事例がなかったかなどの報告書類を一年ごとに提出するのです。さらに、これらの手続きにはもちろん費用も発生します。委員会によっても異なりますが、初回手続きは第2種なら50〜60万、第3種なら20〜30万程度。報告書類の審査はこれよりも割安とは言え、毎年それなりに必要となります。

労力とお金がかかるということは、これを行わない(あるいは行えない)クリニックがあるかもしれないということ。これが理由かは分かりませんが、冒頭で触れたように違法に施術を提供するクリニックが出てしまったのは事実です。

ステップ5: 適法なクリニックの見極め方

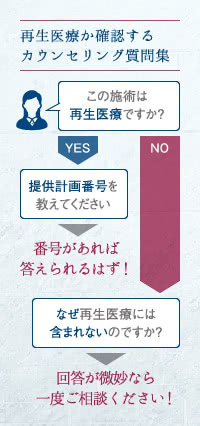

では、きちんと施術の安全性の審査を受けたクリニックかどうかはどこで判断できるのでしょう? それには「番号」を確認ください。規定の「再生医療等提供計画書」を提出し受理されたクリニックには、提供計画番号が付与されます。これは施術ごとに与えられるものなので、再生医療の施術を複数行っている場合はその数だけ番号を持っているはずです。まずこの番号を、ホームページで確認しましょう。ちなみにSVF(非培養幹細胞)豊胸やPRP注入のように、クリニックで機器を所有して細胞加工を行う場合は「特定細胞加工物製造届」も必要。提供計画番号の他に施設番号も付与されているはずなので、そちらも併せてチェックください。

番号がホームページに記載されていなかった場合は、カウンセリングで「この施術は再生医療か?」「再生医療なら番号は?」という2点を質問してみましょう。これは、検討されている施術が再生医療かどうかわからないという方にも有効です。THE CLINIC の施術についてもご不明な点などあれば、遠慮なさらずご質問ください。

受けるなら知識という盾を持とう

本来であれば、医療機関がしっかりと法にのっとった安全な治療を提供すべきなのですが、残念なことにすべてがそうではありません。そんな一部のクリニックのせいで再生医療に悪いイメージがつき、有益な治療法が選択肢から外れてしまうのは、もっと残念なことです。だから、自分自身を守るためにも、本当に良い施術を受けるためにも、知識をつけてください。そのために必要な情報を、THE CLINIC はこれからも積極的にご提供していきたいと考えています。

コラムのポイント

- 再生医療は、施術の安全性の審査を受けたクリニックだけが提供可能

- 多大な労力と費用が必要なため、この審査を受けずに提供するクリニックも

- 自分を守る&より良い施術を選択するため、情報収集は積極的に

<監修医師紹介>

-

-

大橋 昌敬 (THE CLINIC 総院長 / 第112回日本美容外科学会会長 / CRF療法・VASER Lipo技術指導医)

【経験年数】医師歴34年 / 【年間症例数】約300件 / 【学術発表数】論文15件以上・学会発表35件以上

- ■経歴

-

-

- 1990年

-

久留米大学医学部 卒業

久留米大学医学部 第二外科 外科学 入局

(胸部外科学、救急医学、麻酔全般を習得/博士号取得)

-

- 1994年

- Toronto General Hospital(Canada)

-

- 2000年

- 聖心美容外科 東京院副院長 就任

-

- 2003年

- 聖心美容外科 福岡院院長 就任

-

- 2009年

- THE CLINIC 福岡院院長 就任

-

- 2012年

- THE CLINIC 東京院院長 就任

-

- 2015年

- THE CLINIC 技術指導医 就任

-

- 2017年

- THE CLINIC 統括指導医 就任

-

- 2022年

- THE CLINIC 総院長 就任

-

- 2023年

- 第112回日本美容外科学会長就任

-

- ■資格

-

- 日本胸部外科学会認定医

- 日本外科学会認定医

- 日本美容外科学会理事

- 日本美容外科学会専門医

- コンデンスリッチファット(CRF)療法認定医

- VASER Lipo認定医

- VASER 4D Sculpt(ベイザー4D彫刻)認定医

- TOTAL DEFINER by Alfredo Hoyos

- ■所属学会

-

- 日本外科学会

- 日本胸部外科学会

- 日本形成外科学会

- 日本美容外科学会(JSAS)

- 日本美容外科学会(JSAPS)

- アメリカ形成外科学会(ASPS)

- ■著書

-

技術教科書『安全で失敗しない脂肪吸引の手術』(克誠堂出版)

豊胸にまつわる30の口コミ都市伝説【噂の「ウソ?」 or「 ホント?」を専門医が徹底解説!】(THE CLINIC)

豊胸手術で失敗しないために絶対に押さえておきたい15の常識(THE CLINIC)